ORICON NEWS

“W杯バブル”に翻弄されたサッカー雑誌の明暗

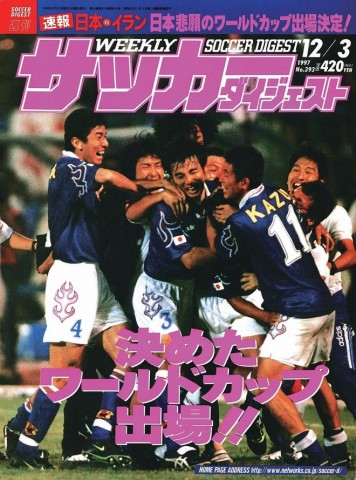

発売後、即完売したフランスW杯出場決定号/『週刊サッカーダイジェスト』(日本スポーツ企画出版社)

日本代表の活躍が「サッカー関連商品」の売れ行きを左右する

思い返せば、日本代表が初めてワールドカップに出場した1998年や、2002年の日韓ワールドカップの際にも日本中が狂騒状態となった。いや、今大会以上のバブリーな状況だったと言ってもいい。ネット媒体が今日のように発達していなかった当時は、サッカー雑誌こそ隆盛を色濃く反映するものであった。週刊サッカーダイジェスト元編集長の山内雄司氏は語る。

「初めてのワールドカップ出場ですから、98年は凄まじかった。フランス大会関連では、通常の週刊サッカーダイジェスト、姉妹誌のワールドサッカーダイジェストに加え、アジア最終予選展望号、出場決定号を3冊、本大会の展望&ガイド、テレビガイドと計6冊の増刊号を発行しましたが、ほとんどが完売でした」

93年のJリーグ開幕に合わせて『サッカーダイジェスト』やそのライバル誌である『サッカーマガジン』がそれまでの月刊、あるいは隔週刊から週刊化され、その他『ストライカー』『サッカーai』といった各誌が徐々に販路を拡大していったが、ワールドカップ初出場で一気に花開く。世紀の祭典に日本が名乗りを上げ、02年の自国開催へ向かう流れに乗って、サッカー雑誌のバブル時代が到来したのだった。

“W杯バブル”のピークは日韓W杯「出せば出すだけ売れたサッカー雑誌」

「彼の速報はニーズが高く、売れ行きに直結しました。実はイタリアでの土日の試合を火曜日発売に掲載するのは、当時は大変なことだったのです」(山内氏)

98年以降はさらにサッカー雑誌は増えていった。『ワールドサッカーマガジン』『ワールドサッカーキング』『Jリーグサッカーキング』など、あるいは新聞社も増刊という形で刊行し、キオスクやコンビニエンスストアでも多くのサッカー雑誌が陳列された。

さらに、02年、日韓ワールドカップのバブルはとりわけ“爆発的”だったそうだ。

自国開催で何ができるか――。それを突き詰めた結果、ワールドカップ期間中、週刊サッカーダイジェストを週2回刊にすることになったのだという。そして極めつけは週2回刊とは別に、『デイリーサッカーダイジェスト』なるものも毎日出すことに。山内氏は「編集長だったので記事の取りまとめや誌面づくりをする必要があり、自国で開催しているというのに取材にも行けなかった…」と苦笑する。

サッカー雑誌“バブル”を終焉させたネットの速報性

まず挙げるべきは、いわゆる「出版不況」にある。サッカー雑誌は98年に売れに売れたが、出版界全体の市場は96年をピークに縮小の一途を辿っている。日本社会自体が長らく不況だったこと、出版界の仕組みなどにその要因を求めることもできるだろう。出版社の倒産も相次ぎ、街からは次々と本屋が無くなっていった。

また、情報を得る手段という面では、雑誌はインターネットに敵わない。速報性はもちろん、情報量も多く、スマホでは指先ひとつで様々な媒体の情報を手に入れることができる。各社、各媒体が紙から電子に移行するのも自然な流れと言っていい。

では、今後の紙媒体はサッカーというコンテンツにおいても“絶滅”してしまうのだろうか。サッカー雑誌はもはや必要のないものと化したのだろうか。

「紙で見たい、読みたいという私は悲しいかな古い人間なのでしょうが、だからといってサッカー雑誌が使命を終えたとは思っていません」と山内氏。続けて「本日(2日:27時)行われる決勝トーナメントの行方は分かりませんが、今回の日本代表の戦いはすでに長らく後世に語られるべきものです。考えてもみてください。ポーランド戦だけでも、綿々と紡がれてきた日本サッカーの歴史をひっくるめた壮大なドラマがあるわけです」と力を込める。

ポーランド戦までの過程、そしてラスト10分間のボール回しを複数の視点、観点から子細に記した雑誌があれば欲しいと思うサッカーファンは多いだろう。記録を留め、記憶を呼び覚ますツールとして、刊行物は非常に有効のはずだ。

日本代表に関わる産業の“命運”はW杯での活躍次第「ポーランド戦の決断のひとつの理由」

だからこそ、自分たちの人生だけでなく、日本サッカーとそこに関わる全ての人生、夢を背負って、泥臭くとも、批判を集めようとも決勝トーナメントに進んだ男たち。

「ポーランド戦で『潔く散る』ことを良しとしなかった日本代表の決断の裏には、サッカーに携わる人々の生活を背負っていることも影響しているでしょう。そうした観点でポーランド戦を観ると、これまでと違ったワールドカップの楽しみ方ができるかもしれません」(山内氏)