ORICON NEWS

�ĂуV�[���������A�u�A�J�y���v�R���e���c�̍��@�R���i�Ђ��t��Ƀ����[�g�A�J�y���c���l������g���ȕ\���h

�A�J�y���u�[��������������A�S�X�y���[�Y�Ɓu�n���l�v�v�̌���

�@���{�ɂ�����A�J�y���O���[�v�̑��l�ҁE�S�X�y���[�Y�����W���[�f�r���[�����̂�1994�N�����A���C�u�����͏����Ȃ��̂́A�����ɂ͑傫�ȃq�b�g��͂߂��ɂ����B���̗��R�Ƃ��čl������̂��A���{�ɃA�J�y���Ƃ������y���蒅���Ă��Ȃ��������Ƃ��낤�B

�@2001�N�A�t�W�e���r�̐l�C�o���G�e�B�w�͂̌���S�[�S�S�[!!�x���ŁA�A�J�y���Ŋ��������҂�������������R�[�i�[�w�n���l�v���[�O�x���n�܂�B���[�h�{�[�J����R�[���X�p�[�g�����łȂ��A�������őŊy��̂悤�Ȍ��ʉ����o������A�y��̉��F��^������Ƃ��������y��@�̖L�����́A�����̎����҂ɐV�N�ȋ������ĂB�{�C�X�p�[�J�b�V�����Ƃ�����@���L���m����悤�ɂȂ����̂��A���̔ԑg�̉e�����傫���͂����B

�@�������āu�n���l�v�v�̔M���ƂƂ��ɁA�A�J�y�����̂��̂ɂ��r����������悤�ɂȂ����B�܂�2001�N�́A�S�X�y���[�Y�́u�ЂƂ�v����q�b�g���L�^���ANHK�g���̍���ɏ��o�ꂵ�����Ƃ��傫�Șb����W�߂��B�Ȍ�ARAG FAIR�AINSPi�ALittle Glee Monster�Ƃ�������i�O���[�v�����X�Ɗ���b��z�����B

�@�v������A�}�`���A�܂ŃO���[�v�̑w�������̂́A�y�킪�e�����Ƃ��N�ł��C�y�Ƀ`�������W�o����̂����̗v���ł���A�A�J�y���̍ő�̖��͂ƌ����邾�낤�B

���ԓ��m�́g���Â����h�œ`���O���[���A�R���i�ЂŖ��͂��w�ƂȂ���g�t�]�̔��z�h�ŐV��@���a��

�@���������̈���ŁA�A�J�y���ɂ́u�������ō���Ă��鉹�y�v�Ƃ������{�I�Ȗ��͂�����B�₪�ăR���i�Ђł́A���́u�ꏊ�v�����A������I�����C���Ɉڂ����u�����[�g�A�J�y���v�Ƃ�����@���҂ݏo���ꂽ�B

�@�X���B�e�����̏������ҏW���邱�Ƃ�1�ȂɎd�グ��u�����[�g�A�J�y���v�́A�ꏊ�͂�����Ԃɔ����邱�Ƃ��Ȃ����Ƃ���A�A�J�y���̉\�������̃X�e�[�W�ւƉ����i�߂Ă���B����YouTube�ɂ͖����̃����[�g�A�J�y�����悪���e����Ă��邪�A���̒��ɂ͍���n��������̂������B�u��w�̃A�J�y���T�[�N�����Ԃ����Ƃ���v���Ԃ�ɃI�����C���ŏW�܂邱�Ƃ��ł����v�A�u���ۃ����[�g�A�J�y���̃v���W�F�N�g�ɎQ�������v�Ƃ������l�������悤���B

�V�[���̓l�N�X�g�X�e�[�W�ցA�A�j�����D�����ރA�J�y�����a��

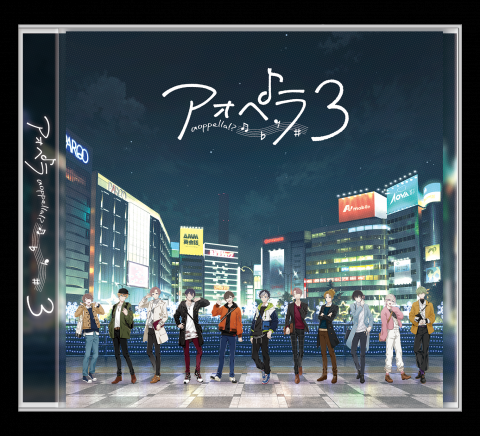

CD�A���o���w�A�I�y���@-aoppella!?-3�x�i2022�N2��10�������j

�w�A�I�y���x�Ƃ́A�A�J�y���ɖ������ꂽ���Z�������̐t�X�g�[���[�����f�B�A�~�b�N�X�œW�J���Ă����v���W�F�N�g�ŁA�l�C�Ǝ��͂����˔�����11���̒j�����D���L�����N�^�[�̐���S�����Ă���B�܂�A�g���̃v���h�ł��鐺�D���A�L�����N�^�[���������A�J�y�����I����Ƃ����v���W�F�N�g�ł���B

�@�ߔN�͉��y�����Ƃ�����i�������A�L�����N�^�[�\���O���̂����Ƃ������A����u�́v�����D�ɋ��߂���d�v�ȃX�L���ƂȂ��Ă���B����Ƌ��Ƀ��[�U�[�̎����ǂ�ǂ�삦�Ă���A���r���[�ȃN�I���e�B�ł͖����������Ȃ����Ƃ͐��D���g���Ɋ����Ă���͂����B

�u���ہA�w���ɂ܂Ō���x�ƚX���Ă����L���X�g�̕������܂����i��j�B����ł����^�܂łɂ͊����Ɏd�グ�Ă����āA���Z�������łǂꂾ�����K������Ă������z������܂��B����ƂƂ��Ɂg���̕\���h�ɂ����鐺�D����̃v���ӎ��ɒE�X���܂����v�iKLab������Ѓv���f���[�T�[�̉��R����Y����j

�@�Ȃ�����YouTube�`�����l���ɂ́A�ނ�̃I���W�i���y�Ȃ�J�[POP�A�J�y���J�o�[�́g�y���h�����J����Ă������i���݂͌��J�I���j�A�A�J�y���ɏڂ����l�ɂ��Ɓu�e�N�j�J���ȗv�f�������A�A�J�y���o���҂ł��ȒP�ł͂Ȃ��Ƃ��������v�Ƃ̂��ƁB������A�����̓��{�ɂ�����A�J�y���̃��x��������I�Ɍ��サ�Ă��邱�Ƃ̏؍��ƌ����邾�낤�B

�w�A�I�y���x�̃I���W�i���y�Ȃ́ARAG FAIR���͂��߁A�l�C�A�J�y���A�[�e�B�X�g����������ɎQ�����Ă���B�����6�������\��̃A���o���ɂ́A�S�X�y���[�Y�ɂ��y�Ȓ����\���ꂽ���肾�B�܂�����YouTube�`�����l���ł́AKing Gnu�u�����v��Official�E�jdism�uPretender�v�ADISH//�u�L�v�ABUMP OF CHICKEN�u�V�̊ϑ��v�Ȃǂ̃A�J�y���J�o�[�����J�B�l�CJ-POP�Ȃ̈ӊO���V�N�ȃA�����W�ɁA�A�J�y���̖��͂��Ċm�F����l�������͂����B

�@�A�J�y���R���e���c�����{�ɒ蒅����20�N�]�B�]�����f�B�A�͂������A�e��SNS��YouTube�Ȃǂł��\���̏�͍L������������Ɠ����ɁA���x���̌���Ƌ��ɕ\�����@�̑��l���������B�O�q�̐��D�����ɂ��A�J�y���ł̐V���ȕ\�����@�͌����ɋy�������A�������u�g��őS�Ẳ��F��t�ł�v�Ƃ�����y���Ɣėp���̍����A�����ɐV���ȃv���b�g�t�H�[����Z��������Ƃ����s�ׂ́A�����Ɏ��т��d�˂Ă����A�J�y���R���e���c���g�S���V�������߁h�œ`����y������o���Ă���̂�������Ȃ��B